controlli finalizzati alla tutela della salute pubblica

Il 4 dicembre 2023, l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente (Arpa) della Regione Puglia, ha organizzato un evento formativo intitolato: “Controlli in materia di sicurezza alimentare e salute pubblica“.

La giornata di studio si è svolta sotto il patrocinio dell’Ordine dei Biologi di Puglia e Basilicata e dell’Ordine dei Chimici e dei Fisici della provincia di Bari.

L’evento formativo, che ha registrato una partecipazione significativa, ha visto la presenza di illustri rappresentanti dell’Ordine dei Chimici e dei Fisici della provincia di Bari, dell’Ordine dei Biologi di Puglia e Basilicata, dell’Università di Bari, della Regione Puglia, oltre alla dirigenza e al personale dell’Agenzia.

La prima sessione, quella della mattina, introdotta dalle Autorità, è stata caratterizzata da svariati interventi:

- i controlli analitici delle frodi alimentari;

- il piano di controllo ufficiale della Regione Puglia;

- sull’attività del Laboratorio chimico in materia di sicurezza alimentare;

- sui controllo dei residui dei prodotti fitosanitari della Regione Puglia;

- i controlli sulle acque potabili;

- gli OGM;

- le attività sui controlli biologici.

Durante il programma, ho avuto l’opportunità di presentare uno studio intitolato: “Frutta e ortaggi, considerazioni sui dati pubblicati dal Ministero della Salute“. Desidero esprimere la mia gratitudine all’Agenzia e agli Organizzatori per l’invito e per avermi dato la possibilità di condividere i risultati dell’indagine condotta sui dati dei controlli ufficiali.

La seconda sessione, tenutasi nel pomeriggio, si è focalizzata su: micotossine e altri contaminanti, tecniche analitiche integrate con la chemiometria per l’analisi degli alimenti e l’identificazione dell’origine degli alimenti.

Sicurezza alimentare: cosa si intende?

La tutela della salute è l’obiettivo primario delle leggi e normative dell’UE nei settori dell’agricoltura, produzione alimentare e zootecnia, tematiche che non trattiamo in questo articolo.

L’UE ha stabilito un ampio quadro normativo per regolamentare la produzione e trasformazione degli alimenti.

La politica di sicurezza alimentare dell’UE è regolata principalmente dagli articoli 168 (salute pubblica) (1) e 169 (protezione dei consumatori) (2) del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

Al considerando 1 del Reg. (CE) 882/2004 si legge:

“I mangimi e gli alimenti devono essere sicuri e sani…”

È una dichiarazione significativa che evidenzia l’impegno dell’UE nel garantire il raggiungimento degli obiettivi in ogni fase: dalla produzione alla distribuzione.

Il Reg. (UE) 625/2017, che ha sostituito il Reg. (CE) 882/2004, nel considerando 3, ribadisce la stessa affermazione e, in aggiunta al considerando 1, specifica:

“… attraverso misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo finale sia la protezione della salute umana“.

Questa norma stabilisce i criteri generali per l’esecuzione dei controlli ufficiali volti a verificare la conformità alla normativa di settore. Inoltre, definisce le caratteristiche richieste ai laboratori per il controllo ufficiale, nonché le procedure, le attività, i metodi e le tecniche necessarie per lo svolgimento dei controlli.

La normativa generale dell’Unione Europea in materia di alimenti e mangimi è rappresentata dal Regolamento (CE) n. 178/2002, entrato in vigore il 21 febbraio 2002.

Il regolamento prevede che la legislazione alimentare si basi sull’analisi del rischio, un processo che comprende tre componenti interconnesse: valutazione, gestione e comunicazione del rischio.

Valutazione, gestione e comunicazione del rischio

Per la valutazione del rischio, l’UE ha istituito l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Questa Autorità offre supporto fornendo prove scientifiche e valutazioni sulla sicurezza di alimenti e mangimi.

Sul sito web di EFSA, alla voce “chi siamo”, si riporta: “siamo Agenzia dell’Unione europea … con il compito di fungere da fonte imparziale di consulenze scientifiche per i gestori del rischio e di svolgere attività di comunicazione sui rischi associati alla filiera alimentare. Collaboriamo con le parti interessate per promuovere la coerenza della consulenza scientifica dell’UE. Forniamo le basi scientifiche per disposizioni legislative e regolamentari al fine di tutelare i consumatori europei dai rischi correlati agli alimenti, dal produttore al consumatore”.

La comunicazione del rischio rappresenta un elemento cruciale nell’analisi del rischio. Tuttavia, il Reg. (CE) 178/2002 ha dimostrato una limitata efficacia in questo ambito, influenzando negativamente la fiducia dei consumatori.

Reg, (UE) 2019/1381

L’UE ha adottato il Regolamento (UE) 2019/1381 per migliorare la trasparenza e la sostenibilità nell’analisi del rischio nella filiera alimentare. L’obiettivo è garantire una comunicazione del rischio chiara, continua e inclusiva durante l’intero processo, coinvolgendo sia i valutatori sia i gestori del rischio a livello dell’Unione e nazionale. Il pubblico avrà accesso automatico a tutti gli studi e le informazioni presentate a supporto delle richieste all’EFSA.

Alcuni punti salienti del regolamento sono identificabili nei seguenti argomenti:

- alimenti pericolosi per la salute o non adatti al consumo umano sono vietati alla vendita;

- se un alimento o mangime a rischio fa parte di una partita, si presume che l’intera partita sia a rischio;

- EFSA offre assistenza tecnica e scientifica alla Commissione europea e ai paesi dell’Unione in tutte le aree che hanno un impatto sulla sicurezza alimentare;

- sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF) …;che coinvolge i paesi dell’Unione, la Commissione e l’EFSA, si occupa della condivisione delle informazioni relative a:

- le misure atte a limitare la circolazione degli alimenti o a procedere al ritiro di questi ultimi dal mercato;

- azioni intraprese per prevenire, limitare o imporre condizioni specifiche all’immissione sul mercato o all’eventuale uso di alimenti o mangimi;

- il respingimento di una partita di alimenti importati.

ancora…

Il Reg. (UE) 2019/1381 sulla trasparenza e sostenibilità ha come obiettivi:

- garantire maggiore trasparenza;

- aumento dell’indipendenza e della solidità degli studi scientifici presentati;

- rafforzare la governance e la cooperazione scientifica: mediante rappresentanza adeguata nel consiglio di amministrazione della governance di EFSA degli Stati membri, della società civile e il Parlamento europeo;

- sviluppare una comunicazione globale del rischio: è stato adottato un piano generale per la comunicazione del rischio mediante un atto di esecuzione per garantire un quadro globale di comunicazione del rischio durante l’intero processo di analisi del rischio, combinato con un dialogo aperto tra tutte le parti interessate.

Dai campi alla tavola

L’obiettivo della politica di sicurezza alimentare adottata dall’UE è proteggere i consumatori, assicurando al contempo il corretto funzionamento del mercato unico interno all’UE (3). La strategia legislativa copre l’intera filiera alimentare, seguendo il principio “dal produttore al consumatore” o, in altre parole, “dai campi alla tavola”.

L’Italia, in qualità di Stato membro dell’UE, ha aderito a questa strategia per: “… garantire cibi sani e sicuri lungo tutta la filiera produttiva e predisporre un controllo integrato con l’obiettivo di mantenere requisiti elevati per i prodotti alimentari, siano essi prodotti all’interno dell’UE o importati…”.

L’UE ha sviluppato un quadro normativo che ha avuto inizio con il “General Food Law“, ovvero il Reg. (CE) 178/2002, fino ad arrivare al cosiddetto pacchetto igiene, con il quale tutti gli Stati membri hanno adottato gli stessi criteri per l’igiene nella produzione alimentare e gli stessi standard per i controlli sanitari effettuati nel territorio dell’UE. Nel pacchetto igiene sono inclusi i seguenti regolamenti:

- CE 852/2004: sull’igiene dei prodotti alimentari (versione consolidata);

- CE 853/2004: stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

- UE 625/2017: sui controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. Tale regolamento ha abrogato i due regolamenti del pacchetto igiene 854/2004 (norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale…) e 882/2004 (controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti…)

L’UE uniformando le norme sanitarie ha, di fatto, concretizzato la libera circolazione di alimenti sicuri nel mercato interno.

Presentazione

Entrando nel merito della presentazione, riporto il file presentato in Arpa Puglia.

Dalla diapositiva 2 alla 11

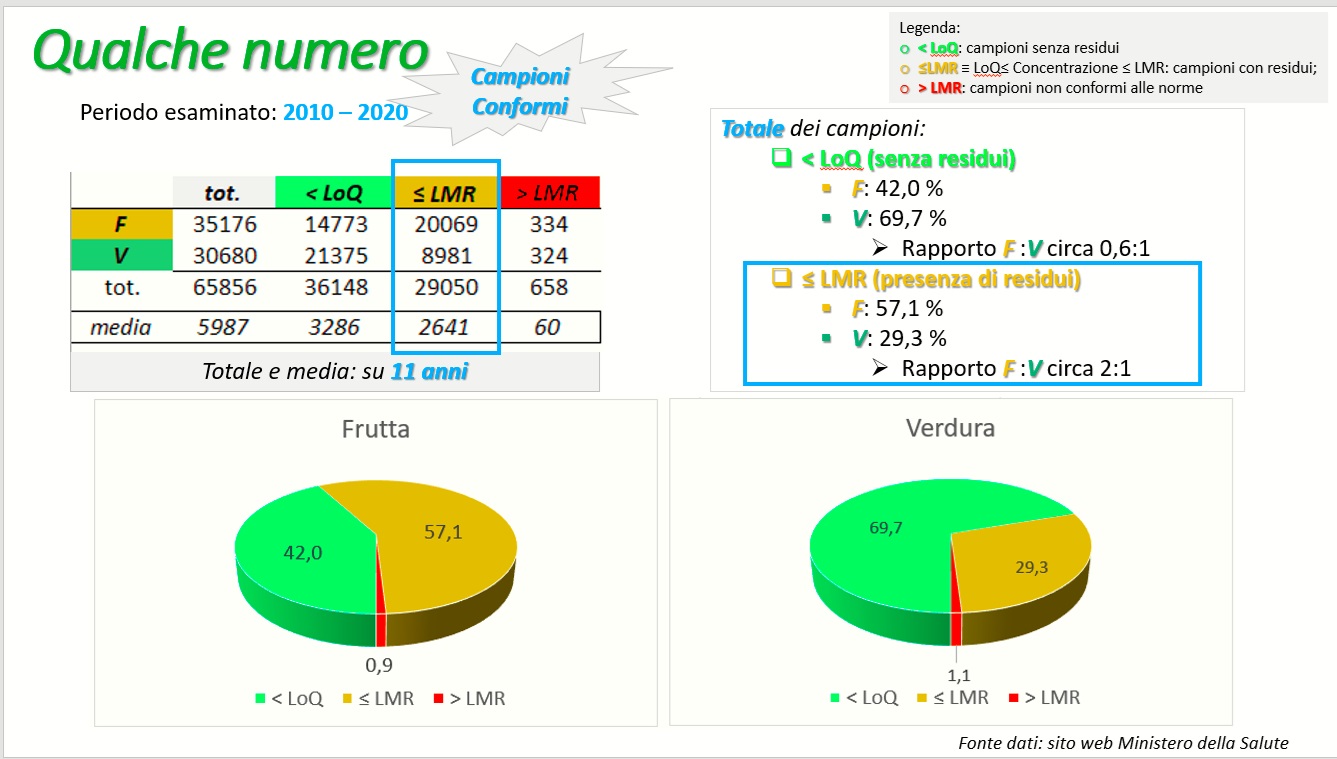

La presentazione inizia illustrando l’origine dei residui nei prodotti fitosanitari (diapositiva 2). Seguono altre 3 diapositive, con le quali si inseriscono elementi direttamente collegati all’argomento trattato quali: il controllo ufficiale (CU) e la relazione annuale.

La diapositiva 6 mostra il numero di anni di controllo ufficiale considerati. Nella diapositiva successiva, si quantificano i campioni di frutta e verdura, un dato fondamentale per comprendere e interpretare i risultati delle analisi statistiche condotte.

Le diapositive 8 e 9 offrono un contesto per alcune informazioni estratte dai rapporti pubblicati dal Ministero della Salute.

Poiché lo studio si concentra sui residui in frutta e verdura, è stato calcolato il numero di sostanze attive analizzate sia per campione sia complessivamente dai laboratori responsabili del controllo ufficiale (vedi diapositive 10 e 11).

Dalla diapositiva 12 alla 18

La diapositiva 12 offre una sintesi delle conclusioni presenti nella relazione del 2020, focalizzandosi sui campioni di frutta. Due tabelle affiancate ospitano i dati necessari per raggiungere l’obiettivo. Nella tabella a sinistra, i dati sono ordinati in senso decrescente in base al numero di campioni prelevati. Nella tabella a destra, l’ordinamento decrescente si basa sulla percentuale di residui, assegnando il primo posto al prodotto con il maggior numero di campioni e la più alta percentuale di residui, continuando in questo modo per gli altri prodotti.

Lo stesso schema è stato applicato per gli ortaggi.

Questo approccio è stato mantenuto per tutte le relazioni disponibili.

I risultati di tutte le annualità sono presentati nella diapositiva 13, dove si analizzano le variazioni della percentuale di residui per ciascun prodotto. Sono stati calcolati la percentuale media e la deviazione standard dei residui per ogni prodotto presente nelle relazioni. I prodotti che appaiono più frequentemente nelle relazioni e con la percentuale più alta di residui occupano le prime posizioni nella tabella, da sinistra a destra.

Utilizzando un metodo simile per la posizione P e combinando i dati annuali, è stata creata la diapositiva 14. Lo scarto tipo segnala la variazione della media di P nel tempo per ciascun prodotto. Un basso scarto tipo indica che la P è rimasta stabile nel tempo, suggerendo che l’alimento ha frequentemente occupato quella specifica posizione P.

Per la frutta sono stati presentati i riassunti dei risultati, sia i peggiori che i migliori, per ogni anno in forma tabellare (diapositiva 15) e attraverso grafici (diapositiva 16), mostrando le tendenze nel tempo. Una metodologia analoga è stata utilizzata per gli ortaggi (diapositive 17 e 18).

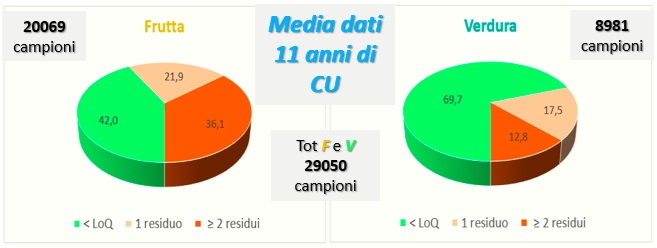

Dalla diapositiva 19 alla 26

Nella diapositiva 19 è stata osservata una tendenza complessiva all’aumento del livello dei residui.

Affrontando il tema dei residui, è essenziale considerare l’eventuale presenza di due o più residui in un singolo campione, nota come presenza multiresiduale. In questo contesto, per frutta e ortaggi, sono stati analizzati i campioni con un unico residuo e quelli con due o più residui contemporaneamente. La diapositiva 20 introduce questo argomento, mentre la diapositiva 21 illustra graficamente la tendenza di

- un residuo

- due o più residui

nei campioni in funzione del tempo.

In sintesi, si è discusso dei condizionamenti commerciali sulla produzione ortofrutticola (diapositiva 22). È diventato necessario adottare tecniche di difesa diversificate, non sempre guidate da criteri di sostenibilità ambientale, per garantire prodotti adeguati per quantità e qualità alla commercializzazione.

Inoltre, è stata presentata una sintesi dei risultati degli studi condotti dall’EFSA sulla valutazione del rischio per i consumatori che assumono alimenti a base di frutta e verdura contenenti residui multipli di pesticidi (diapositiva 23).

È stato fatto riferimento anche all’Eurobarometro (diapositiva 24), il sondaggio statistico dell’UE che rappresenta tutti i 27 paesi membri. Questo strumento ha evidenziato che la preoccupazione per i “residui dei pesticidi” è al primo posto tra i temi legati alla sicurezza alimentare.

Le diapositive 25 e 26 hanno presentato le considerazioni finali.

Conclusione

A livello nazionale, oltre un decennio di controlli ufficiali su frutta e ortaggi ha rivelato che:

- è complesso ottenere campioni con livelli di residui di fitosanitari inferiori a quelli rilevati.

- la presenza di residui nei campioni analizzati è probabilmente legata a necessità produttive.

- anche con l’uso di fitosanitari autorizzati e applicati secondo le istruzioni delle etichette commerciali, si rileva comunque una percentuale significativa di campioni contenenti residui nei prodotti controllati.

È fondamentale evidenziare che, secondo gli studi finora svolti, la presenza di residui multipli non rappresenta un pericolo per la salute dei consumatori.

Nonostante la presenza di residui nei prodotti a base di frutta e verdura, numerosi lavori condotti da enti autorevoli come l’OMS, il Ministero della Salute e l’ISS, raccomandano di consumare almeno 400 grammi al giorno di frutta e verdura, suddivisi in cinque porzioni.

Articoli correlati

- Il gruppo perfetto, https://www.chimicaone.it/un-gruppo-perfetto/

- Quali frutti ed ortaggi contengono più residui?, https://www.chimicaone.it/quali-frutti-ed-ortaggi-contengono-piu-residui/

- Presenza multiresiduale nei prodotti ortofrutticoli, https://www.chimicaone.it/presenza-multiresiduale-nei-prodotti-ortofrutticoli/

Norme

- Reg. (UE) 178/2002 del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

- Reg. (CE) 882/2004 del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali

- Reg. (UE) 625/2017 del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi …

- Reg. (CE) 852/2004 del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari;

- Reg. (CE) 853/2004 del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

- Reg, (UE) 2019/1381 del 20 giugno 2019 relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell’analisi del rischio dell’Unione nella filiera alimentare, e che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 1829/2003, (CE) n. 1831/2003, (CE) n. 2065/2003, (CE) n. 1935/2004, (CE) n. 1331/2008, (CE) n. 1107/2009, (UE) 2015/2283 e la direttiva 2001/18/CE

Bibliografia

[1] Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) — Garantire la sicurezza degli alimenti e dei mangimi nell’UE, sintesi della legislazione UE, https://eur-lex.europa.eu/

[2] EUR-Lex, Sicurezza dei prodotti alimentari, https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/food_safety.html?locale=it&root_default=SUM_1_CODED=30,SUM_2_CODED=3008

[3] Note tematiche sull’Unione europea, Parlamento Europeo, Sicurezza alimentare, https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/51/sicurezza-alimentare

[4] Unione Europea, Sicurezza alimentare nell’UE, Garantire alimenti sicuri “dal produttore al consumatore”

[5] Ministero della salute, L’Italia e la strategia europea per la sicurezza alimentare, https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?area=sicurezzaAlimentare&id=1136&lingua=italiano&menu=sicurezza

[6] Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, EFSA, https://www.efsa.europa.eu/it

[7] Un sito ufficiale dell’Unione Europea, EUR-Lex, Sicurezza dei prodotti alimentari, https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/food_safety.html?locale=it&root_default=SUM_1_CODED%3D30

[8] OMS : World Health Organization, Healthy diet, 29/04/20, Øhttps://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet

[9] Ministero della Salute, Salute a portata di mano – Decalogo per il consumo di frutta e verdura, https://www.salute.gov.it/portale/nutrizione/dettaglioContenutiNutrizione.jsp?lingua=italiano&id=5566&area=nutrizione&menu=educazione&tab=3

[10] Crea, Linee guida per una sana alimentazione 2018, https://www.crea.gov.it/web/alimenti-e-nutrizione/-/linee-guida-per-una-sana-alimentazione-2018

Pubblicato il 31/08/2024

Aggiornamento del 22/01/2025

Autore: Marco Morelli

(1) articolo 168:

1. Nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

L’azione dell’Unione, che completa le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all’eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale. Tale azione comprende la lotta contro i grandi flagelli, favorendo la ricerca sulle loro cause, la loro propagazione e la loro prevenzione, nonché l’informazione e l’educazione in materia sanitaria, nonché la sorveglianza, l’allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.

…

(2) articolo 169:

1. Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, l’Unione contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all’informazione, all’educazione e all’organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi.

…

(3) Mercato unico:

Il mercato interno si riferisce al mercato unico nel territorio dell’Unione europea (Unione).

La sua finalità è di creare uno spazio senza frontiere interne o ostacoli normativi in cui sia garantita la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali, conformemente agli articoli dei trattati.

…